罪の火は火に非ず(前編)

2019.09.25

『ダークソウル 3』に登場した「罪の火」および「罪の炎」、そして「罪の都」。本作を取り巻く謎の中でもひと際わけの分からんこれら一連のワード。考えても分からない、そんな悩みと日々戦っているものと思われます。ですが、みなさま。お待たせいたしました! みなさまの疑問にこの ACID BAKERY、お答えできません。

なぜ今まで罪の火についての記事を書いていなかったかというと、単純な話、考えても分からなかったからで、ではなぜこのタイミングで書いたかというと、今後も分かる気がしなかったからです。故にこの記事は諦めの証明となります。「参りました」。何だよ罪の火って。火の時代終わるんだから火の種類増やすのやめろ。しかしながら幾つかの思い付きくらいならある訳で、それを書き残しておいても罰は当たるまいと筆を取りました(罪だけに)。

火火非

火と人々

罪の都のクロニクル

思えば我々は火の始まりから終わりまでをシリーズを通して見届けた訳です。火の時代は終わり、闇の時代、或いは深海の時代がやってくるようですが……。しかしそんな火の終わりと入れ替わるように現れた……と見ていいのか、その「罪の火」と呼ばれる現象は起こりました。

異形と化した罪の都の住人 その中にあった異様な武器

彼女たちはある神官の家族であり その呪いが、罪の火の切欠になったという

だが当人たちは、のうのうと生き続けていた

エレオノーラ - 『DARK SOULS 3』

孤独な巨人は、罪の火を鎮めるため薪の王となった

彼を王と呼ぶその声に、心がないと知っていても

王の薪(巨人ヨーム) - 『DARK SOULS 3』

罪の炎に由来する呪術

離れた敵を炎で包み、焼き払う

巨人ヨームが薪の王となった後 罪の都は炎により滅びた

それは空より生じ、人々だけを焼いたという

罪の炎 - 『DARK SOULS 3』

ざっくり時系列を整理すると、

だそうです。一つ注意したいのが、王として戦場に立ったとされるヨームですが、この時の「王」というのが薪の王を指す訳ではないんじゃないかということ。

ヨームは古い征服者の末裔であったが 請われて人々の王となり その重い刃となり、硬い盾となったという

巨人ヨームのソウル - 『DARK SOULS 3』

ヨームは王として一人先陣に立ち 決して揺るがず、その大鉈を振るったという

そして守る者を失い、彼は盾を捨てたのだと

ヨームの大盾 - 『DARK SOULS 3』

尋常の王位につく事と薪の王となる事は意を異ならせます。故に解釈は大まかに、以下二つに分かれると思うのです。

困ったことに過去作で火を継いできたにも関わらず、それが「どんな状態なのか」詳しく説明できる自信がありません。「火を継ぐに足るソウルを持つ者」を薪の王と読んでしまっていいものなのか、「火を継いだ者」を薪の王と呼ぶのか。例えばロスリック王子は前者の意味で調整された存在だと思っていますが、ヨーム始め他の四王に関しては後者だと考えています。故に戦場で鉈を振るった「ヨーム王」とは、或いは火を継ぐ力を有していた可能性は大いにあるものの、その時点では「薪の王」では無かったんじゃないでしょうか。それはグウィンが最古の薪の王となる以前より、光の王であった事と似ます。王が、薪となったんです。

まあ、これ以上はよく分からないので話を先に進めましょう。

これより本記事は罪の都、そこに生じた「罪の火」について考えていきます。しかしもう一度言いますが、最後まで読んで頂いても罪の火が何なのか、詳しい部分は結局よく分かりません。しかし一つだけ分かっている事もあります。火とは本来、消えるものだということ。

混沌の火継ぎ

そう、火は消えます。それは生じて以来、消え入りそうになる度に継がれ、世界は辛うじて繋がれてきました。

「ここってさ、ドラングレイグって言うんだよね。噂っていうか、昔話は時々聞くけど、その頃は違う名前だったみたいだよ。その時の名前? さあ… アタシもどっかで聞いただけだし…。ずっとずっと昔から、ここには国があって でも、そのたびに滅びていった…。まるで、一度燃えた火が、消えていくみたいに。だからかな、ちゃんとしたことを覚えてる人は 誰もいないんだって…」

石売りのクロアーナ - 『DARK SOULS 3』

また一方で、そんな万象、神秘の源である「火」を欲し、同じものを造り出そうとしたのが魔女イザリスでした。そうして生まれたのが「混沌の炎」と「デーモン」です。

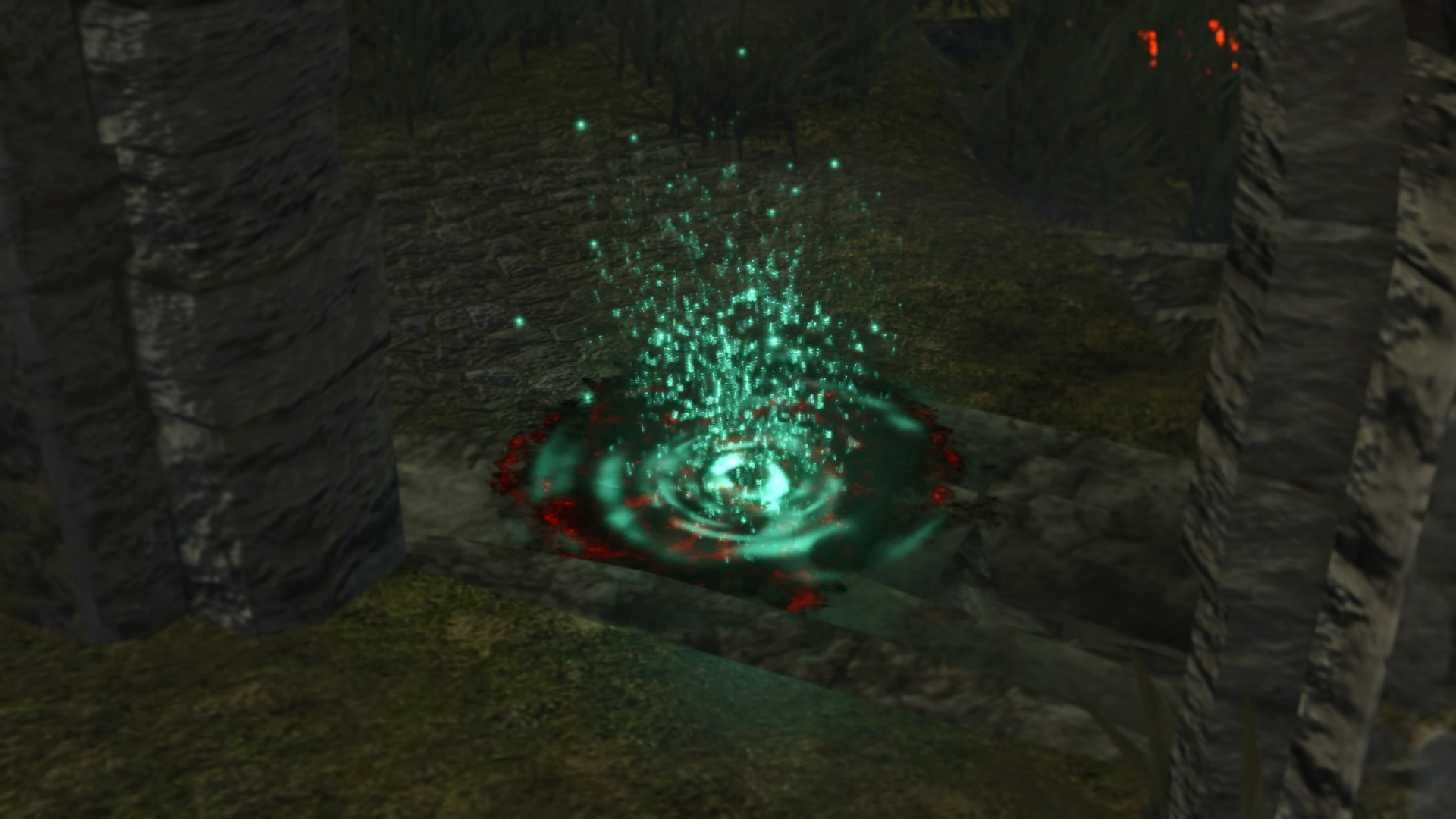

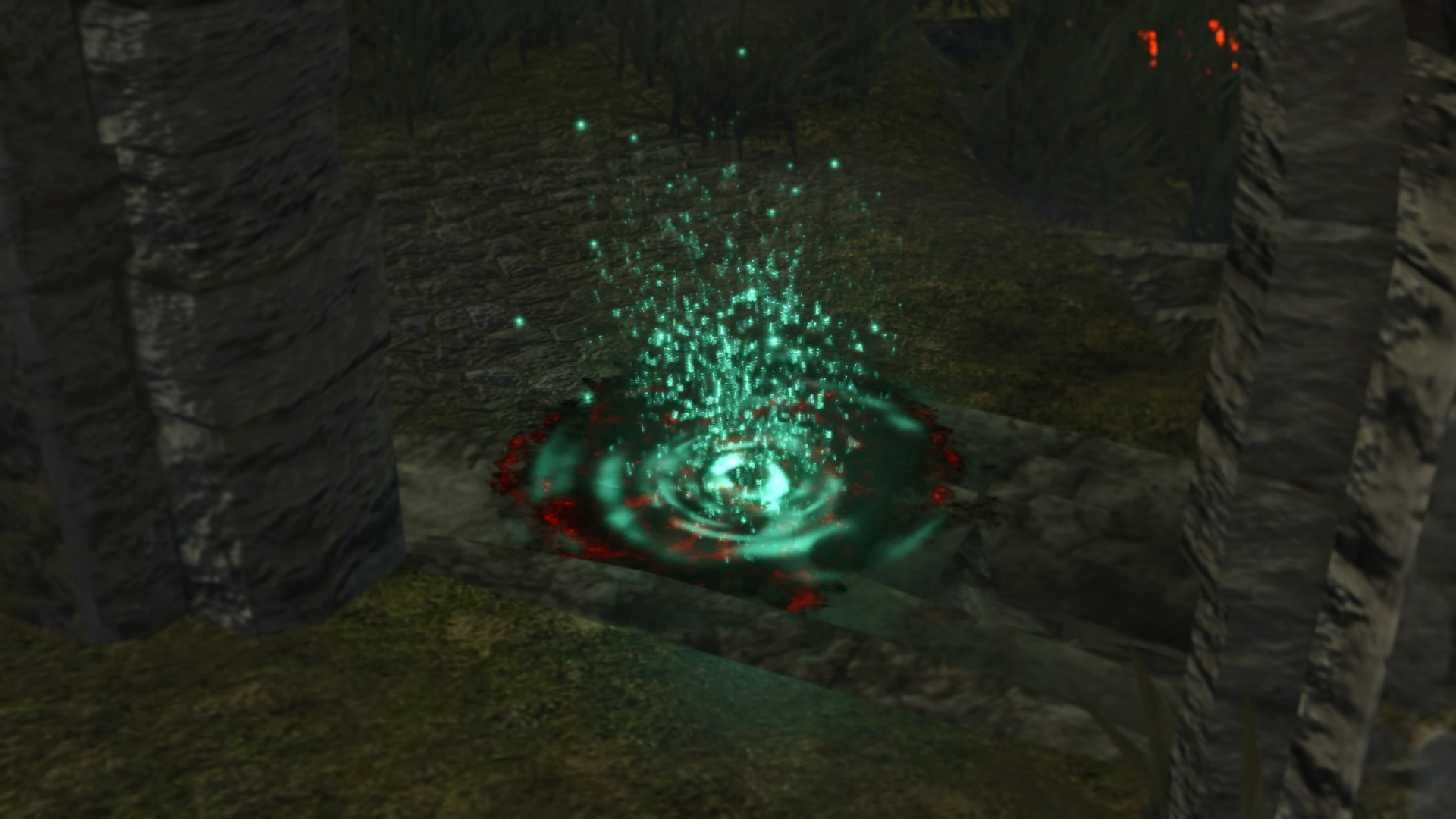

『3』DLC 2 、「吹き溜まり」の最下にて我々は二体のデーモンと相対しました。シリーズを通しての敵、デーモン。それは最後の二体、いや一体であり、我々プレイヤーはその絶滅の瞬間を目の当たりにします。

誰もいなくなったうろ底

ひとつの混沌から生じたデーモンたちは多くのものを共有する

王子の誇り、その消えかけた炎ですらも

そして最後の一体が、それを再び灯したのだ

デーモンの王子のソウル - 『DARK SOULS 3』

最後の一体が、「王子の火」とも言うべきものを灯す。歪んだ形で生まれてきたデーモンはありますが、彼らもまた生命であり、そしてまた混沌という炎における「火継ぎ」は連綿と行われていた訳です。我々はその終焉を見届けたんですね。そしてそれが古く火継ぎの祭祀場と呼ばれていた場所での出来事だったのは、さすが最終作と言ったところ。

火継ぎの祭祀場ビフォーアフター

火継ぎの祭祀場ビフォーアフター 2

或いは火のなりそこないであろうと、それもまた火。そして火とは消えるもの。混沌もデーモンも、最期には消え去っていきました。それはむしろ、消えゆく事で炎である事を証明するかのように。

デーモン、混沌の炎の獣でした。

執着を積む者

火は消えます。その運命に対し大々的に抗ってきた者達の影で、ひっそりと火への執着を積み重ねてきた者たちがいました。

積む者は、ただ積むべき枷を求めており 協力であれ侵入であれ、狂った霊となる

相手が何者であれ関係ない

殺し続けた先にだけ、枷は見つかるだろう

積む者 - 『DARK SOULS 3』

それは椎骨にひとつだけ見られるもので 積む者たちはそれを、神の枷と考えている

枷の椎骨 - 『DARK SOULS 3』

「神の枷」とはかつて世界蛇、闇撫でのカアスが口にした言葉。

「貴公が望むのならば、我が力をも授けよう 闇の王の力、生命喰いの力だ。その力で、不死として人であり続け 貴公ら人にはめられた、神の枷をはずすがよい」

フラムト - 『DARK SOULS』

ここら辺、積む者達に関しても過去に書いてるのでお時間あればどうぞ。

掻い摘む形で話を続けますと、要するに現在人間が人間の形を保っているのは「神の枷」と呼ばれるものの力であるようです。骨格が人の形を固定している。で、枷の無い人間とはある意味不定形とも言える存在で、シリーズ上でもあらゆる怪物に変態してきました。竜体がその一端でしょう。「生まれ変わりの母」ロザリアなどは枷を外した上で変態を促す能力を持っていたと思われます。人間とは不死身の存在故に、肉体がどのような形に、どのような怪物になろうとも、それは「人間」の範疇である訳です。

人に「本来の姿」など無いんです。どこまでもおぞましく、強大になる。その究極こそドロドロに膨れたエルドリッチでしょうか。しかしその「本質」に「否」を唱えた者達がいました。「積む者」たちです。

「神の枷は、存外と脆いものなのじゃよ…。だからな、ほれ、贈り物じゃ。貴公がいつか狂うとき、これを心に刻むがよい。この場所で、犠牲を縁と積むがよい。…狂えばわかる。それが家族になっていくのじゃ。ハハハッ…ハハッ」

「ここは亡者の穴倉、そして私のような狂人が、犠牲を縁と積む場所じゃ。貴公とて、それ、そうなりたくはないだろう? ハハハッ…」

聖騎士フォドリック - 『DARK SOULS 3』

人に「本来の姿」は無い。どのような化物になろうとそれは人間である。それが、どうやらこの世界の「正解」です。しかし積む者達はそんな「正解」を前にして、「枷をはめられた『この形』こそが人間なのだ」と追い縋る者達でした。自らを狂人と呼ぶのは、その意志が人の本質、世界の理に反している自覚があるからでしょう。同じ積む者たちを「家族」と呼ぶのは、それが国や血に依らない、卑小な「寄り合い」でしかないと知るからでしょう。

つまり人の変態を抑え、五体へと固定する「枷」こそ、彼らの理屈の上では「人間らしさ」だと言えます。彼らは彼らなりのやり方で人間性を捧げていたんです。かつて不死たちが本物の「人間性」を求め自らの理性を保とうとしていたように、積む者達は「枷」の収集によって自らの「人間らしさ」を保持しようとしていたのだと思われます。

……と、ここまでは以前記事にしたのですが、もう少し考えてみて理解が進みました。フォドリックの装備をご覧ください。

- 武器(右) : フランベルジェ

- 武器(左) : 黄昏の盾 / 呪術の火

- 防具 : 黄昏シリーズ

炎を模したという独特な刃は 皮膚を複雑に切り裂くための工夫であり 敵に出血を強いる

フランベルジェ - 『DARK SOULS 3』

薄暮の国の聖騎士に与えられる盾

薄暮の聖騎士の象徴色である黄昏の色の中に 燃え盛る炎の紋文様が描かれている

それは炎を宿し、また対する者の証である

黄昏の盾 - 『DARK SOULS 3』

「黄昏」はそのまま「日(≒ 火)の陰り」を表します。元々の由来は恐らくあまり重要ではありません。重要なのは「黄昏の盾」「フランベルジェ」の、炎を象った意匠。極めつけとして「呪術の火」。

「火」です。フォドリックの装備が「火」で固められているのは、そのまま「積む者達」が「火」、つまり人に枷がはめられていた従来の時代へ固執する様を示していた訳です。白教とは異なる、今や消え去ろうとしている火へ執着する人々。それが「積む者」の正体だったのだと思われます。

ちなみに絵画世界で侵入してくる積む者、「死斑の呪術師ダネル」は記載通り呪術師でした。考えてみれば呪術とは理力と信仰の二つが求められるもの。かつて魔術師でありながら祈祷師だったというイザリスの魔女たちがそうであったように、積む者の本質とは、「火の信仰者」だったんです。

火への執着者達、「積む者」。人間性を捧げるその様は、ある意味でプレイヤーの現身と言えるのかもしれません。

消えぬ火

火は消えます。誰が何と言おうが消えます。しかしここで登場するのが罪の火です。

その火の目立った特徴として「消えない」というものがあります。

罪の都のガーゴイルの持つ灯火の石槌(槍)

消えることのない罪の火を灯し 炎属性の攻撃力を持つ

ガーゴイルの灯火槌(槍)

イルシールの冷たい死霊 罪の火を掲げ持つ魔女たちの〇〇

法王の騎士を率いた魔女たちは 元は聖騎士に叙されたものだが すぐに罪の火に心奪われたという

火の魔女シリーズ - 『DARK SOULS 3』

イルシールの冷たい死霊 魔女たちが掲げ持つ罪の火

それは武器であるとともに魔術の杖であり 常に火を纏い、決して燃え尽きない

戦技は「火刑」

纏う炎に地を這わせ、対象を火刑に処す

火刑の芒 - 『DARK SOULS 3』

法王サリヴァーンの持つ右手の剣

罪の火を称する儀式の剣

遥か昔、イルシールのはずれ その地下に罪の都と消えぬ火を見出したとき 若き魔術師サリヴァーンの心にも 消えぬ野心が灯ったのだろう

戦技は「罪の火」

罪の火を一時的に呼び出す技

踏み込みからの強攻撃で刀身は火に包まれる

罪の大剣 - 『DARK SOULS 3』

「最初の火」と入れ替わるような形で現れた「消えない火」。そりゃあサリヴァーンも野心を燃やそうと言うもの。しかしながら火が消えないなど、そんな事が本当にあるんでしょうか。

消えゆくものを繋ぎとめんとする足掻きの神話。それが『DARKSOULS』でした。その歴史をあざ笑うかのように登場した消えぬ罪の火とは、いったい何なのでしょうか。罪の火について詳しい事は分からないと宣言してしまった手前言いにくいのですが、実はそれを定義づけるだけならさほど難しくありません。

火は消えます。だから単純な話、消えぬ火とは、消えぬ時点で火ではない。もっと別の、何かおぞましいものに違いありません。

答えはアンドレイがぽろっと口にしています。

冷たい頭蓋の器に納められた罪の都を焼いた火の残滓。

罪の種火 - 『DARK SOULS 3』

「…あんた、この種火は…暗すぎる。むしろ深淵に近いものだぜ…だが、俺は鍛冶屋だ。あんたが望めば、これを使おう。だから、忘れないでくれよ。あんたは、火と人々のために戦っている。…俺だって同じだ。呪いのような使命でも、だからこそ、それが希望ってものだろう?」

アンドレイ(罪の種火を渡した際の反応) - 『DARK SOULS 3』

火は消える。消えなければならない。ならば全て消え去り、しかし尚も残るそれは。

だが、やがて火は消え、暗闇だけが残る

OP より - 『DARK SOULS』

闇です。

「闇が火の形を成したもの」。罪の火の正体とは、それです。

罪の火は火に非ず

罪の火は

闇である。この考えを起点とすると筋が通るものもあります。状況証拠を集めていきましょう。

思い返してみればヨームは「罪の火を鎮めるため薪の王となった」そうです。当たり前のように書かれていますが、ではそもそも論として、なぜ火継ぎが罪の火を鎮める事に繋がるんでしょう。それは「火継ぎって何の為にするんだっけ」という話になるのですが、これは火の陰りによって人間の中から現れる不死の呪いを「鎮める」為、というのが理由の一つだったはず。ならば単純な話、罪の火が不死の呪いと同じところからやってきているからこそ、火継ぎという手段によってその「闇」を封じようとしたのでしょう。

また上記の「罪の種火」ですが、これによって行える変質強化は「闇」「血」「亡者」。罪の火は闇だという視点から見れば納得の効果と言えるんじゃないでしょうか。

だったら「血」の変質強化はどうなんだテメーと言われるかもしれませんが、これも「闇」と関わりがあると思っています。

ソウルを宿した血

血は触媒です。ソウルシリーズになじみ深く、血はソウルを宿すもの。ゲール爺が自分の血を暗い魂の器としたのもその為でした。闇は、人の澱みは血に宿るんです。そして別の解釈として、理性を失った亡者が本能的にソウルに惹かれる性質を持つなら、突き詰めれば闇とは血をも求める理屈になる。そう考えれば種火の変質強化に「血」が並ぶのは自然な事とは言えないでしょうか。

イルシールの奴隷たちが綴るもの。

血の貴石 - 『DARK SOULS 3』

罪の火から生まれた種火。それは闇に由来する業をもたらすものでした。

それはかつての、そして後の。

疑問の尽きぬ罪の火。その正体は闇かもしれません。本当でしょうか。説得力を上げる為、別の角度からアプローチを仕掛けてみます。以下の道筋をご覧ください。

イルシール

イルシールの地下牢

罪の都

冷たい谷のイルシールから、その地下牢まで下り、そして罪の都に辿り着くための順路なんですが、『1』をプレイした皆さまはこの道に覚えがあるはずなんです。

ウーラシール

ウーラシールの地下牢

深淵の穴

かつてのウーラシールにおいても、地下牢があり、そこを経由して深淵の穴まで辿り着いていました。

似ている。

付け加えると、両エリア出発地点の篝火名は「ウーラシール市街」および「イルシール市街」だったりします。

ウーラシール市街

イルシール市街

ここに加えたいのが以下の一文。

イルシールの地下牢 その窓格子の鍵

だが窓の先は、底も見えない暗い穴と 滅びきった罪の都が見えるのみである

窓格子の鍵 - 『DARK SOULS 3』

「市街」 → 「地下牢」 → 「暗い穴」

この共通項はどうしたことか。

思えば深淵の監視者ファラン不死隊との戦いを経てイルシール市街へ到達する経路と、最初の深淵の監視者アルトリウスとの戦いを経てウーラシール市街に辿り着く経路も類似しています。っていうか「イルシールとウーラシールって名前が似てるよね」という素朴な気づきへのアンサーにもなる。

両都市の構造上の類似が気のせいでないとして、それが与えられた理由は何か。単純に考えてみます。イルシールはウーラシールの跡に興ったという意味なんじゃないでしょうか。で、あるならこう続くはず。

罪の都は、かつて深淵の穴だった。

深淵の穴、ビフォーアフター?

その場所が元より「深淵」に属する領域であり、そして時を経て尚も深淵に触れ続けているのだとすれば、これぞこの地に「罪の火」という名の闇が振り撒かれた原因の一つなんじゃないでしょうか。

罪の火が深淵に近いものであるなら、何のことは無い。かつて深淵の生じた場所に、再び同じものが生じた、ただそれだけの話だったのかもしれません。

どこまでも届く俺の腕

罪の火は闇であり、それが生じた罪の都は、かつて「深淵の穴」だった。そんな仮説を立てましたが、もういっちょ補強を試みてみましょう。

異形と化した罪の都の住人 その中にあった異様な武器

彼女たちはある神官の家族であり その呪いが、罪の火の切欠になったという

だが当人たちは、のうのうと生き続けていた

エレオノーラ - 『DARK SOULS 3』

「エレオノーラ」は腕頭の異形が三体ごろ寝している場所、その内の一体がドロップします。

「腕」の怪物、罪の異形

テキストの「彼女たち」とはその異形たちを指し、従って彼女たちこそ神官の家族であり、罪の火の切欠になったと、そのまま受け取って構わないでしょう。罪の火が生じて、それをヨームが鎮めようとするまでに時間が空いていると思われるので、その期間彼女たちは「のうのうと生き続け」、しかし火継ぎの際に罪の都が炎に焼かれ、遂には異形へと姿を変えたと。或いはこの状態こそが「のうのうと生き続けている」ことになるのか。

ただ「ある神官の家族であった」こと自体が呪いなのか、「ある神官の家族である」事と「呪い」は別個に考えるべきなのかは曖昧だと思いますが、まあ細かい部分は飛ばします。今重要なのは、彼女たち「罪の異形」が腕状の怪物であるという点。

遡ってウーラシール。深淵に飲まれたこの国で、その民たちはやはり異形と化していました。

ウーラシール市民 1

「腕」の怪物、ウーラシール市民

深淵の主マヌスの闇に飲まれ 人間性を暴走させたウーラシール民の頭部

肥大した頭部 - 『DARK SOULS』

深淵によって人間性を暴走させ、頭部が肥大した市民たち。しかしその特徴は頭部に限らず、「腕の肥大化」という形でも顕れています。特に魔術師タイプはこれ見よがしに左腕を肥大化させている訳ですが、この特徴には覚えがあるはず。

ウーラシールを飲み込んだ深淵、その中枢にして、その主。

大腕の怪物、深淵の主

深淵の主マヌスこそ、「肥大化した腕」を持つ最たる存在でした。そもそも「マヌス(manus)」とは「腕」を意味する言葉だそうですが、なぜこうも腕がピックアップされるんでしょう。気になるので他を当たってみましょう。

腕の怪異たち。

ある種の深淵によって体内を膿で満たされたという「人の膿」、そして『1』でお馴染みの「さまよう人間性の精霊」。どちらも闇(人間性)に関わり、そして左手を肥大化させています。マヌスと同じ特徴を有するというより、「闇」や「人間性」に纏わる怪異が共通させる特徴というべきなのかもしれません。「マヌス(腕)」の名を冠する深淵の主は、その権化であった訳です。

ちなみに呪腹の大樹から突き出してくる大きく白い腕も、大書庫で本より現れ呪ってくる青ざめた腕も左腕だったような……(要検証)。

「なぜ左腕なのか」はちょっと分からないのですが、「なぜ腕なのか」に関してはお答えできます。

人の本質、人間性が「欲」に根差すからです。

「欲しい」。まさしく喉から「手」が出るほどに。闇に飲まれた者、人間性を暴走させた者が腕の異形と化すのは、人の本質、「求める意志」こそが何よりも肥大した結果なんじゃないでしょうか。

更に「腕」に関しては肝心なものがもう一つ。シリーズお馴染みダークレイスが用いる「ダークハンド」もまた左腕でした。更にダークハンドの力である「吸精」。ソウルを吸い上げるこの業を、罪の異形も同じく持ちます。

吸精たちが胸を刺激する

闇が人間性を暴走させ、ソウルを求める「欲望」を「腕」という形で発露させるのなら、これは罪の都を焼いた火が「闇」であった事の証明だと思う訳です。

罪の三都

と、ダークレイスの話も出たので、ここで小ロンド遺跡について振り返ってみましょう。あの場所もまたかつて深淵に飲まれています。王のソウルを分け与えられた公王らは、しかし「闇に堕ちた」そうです。厳密に何があったかは不明ですが、ダークレイスたちがウーラシール民と同じく「カアスに唆された」事からして、恐らく小ロンド遺跡でも似たような出来事があったんでしょう。どっちが先でどっちが後かはよく分からないですが。

「深淵など、まさにウーラシールの自業自得。出っ歯の大蛇に謀られ、墓を掘り、古人の躯を辱めるなど」

素晴らしいチェスター - 『DARK SOULS』

カアスに唆された、ダークレイスたちの業

ダークハンド - 『DARK SOULS』

つまりイルシール(罪の都)、ウーラシール、小ロンドの三都は、それぞれが相似の関係だったと言えます。

かつて深淵に飲まれた二都

例えばこの光景、小ロンドと罪の都がそれぞれ地下に位置し、天上の裂け目から日が零れる様は、それを匂わせる為のフレーバーだった……と言えるでしょうか。

ではもう一つ。小ロンドと罪の都は遺体で溢れかえっています。

かつて深淵に飲まれた二都

深淵の傍には、それに飲まれた死体が積まれている

かつて小ロンド遺跡の深淵、そしてダークレイスたちは水底に沈められ封印されました。恐らく市民たちごと。対して罪の都は、ヨームが火を継いだ後、空から降り注いだ炎に焼かれたといいます。ある意味で対照的と言える理由で築かれた遺体の山ですが、その原因には共に深淵があった訳です。

罪の火とは深淵(闇)……。どうでしょう、少しは説得力出てきたでしょうか。

炎に向かう蛾のように

罪の火、分からないと言いつつ結構説明できました! おしまい。……と言いたいところなのですが、ここからが本題。ここからが良く分からんのです。

アンドレイは罪の種火を「深淵に近い」と評しました。そしてかつて深淵がマヌスを生んだように、罪の火は腕の異形を生みました。この事から罪の火は深淵(闇)に属するものであると類推できるのですが、しかし劇中に登場する罪の火は炎属性でした。これはとても看過できない事象です。

「闇」が火のように振る舞う、この現象自体は古来より確認されていました。

ウーラシールに迷い込んだある呪術師が 深淵の闇に見出した呪術

手元に大きく黒い炎を発生させる

黒炎 - 『DARK SOULS』

覇王ウォルニールが深淵に落ちて後 墓守となった呪術師たちが見出した呪術

手元に大きく黒い炎を発生させる

深淵より生じる黒い炎は 陰を生まず、何者も分かたないという

それは人間性の火であると

黒炎 - 『DARK SOULS 3』

煤のナドラが有した呪術

いくつもの闇の炎を吹き上げる

咆哮 - 『DARK SOULS 2』

『1』の時点で闇属性は実装されていませんでしたが、『3』の黒炎は「闇属性の炎」でした。闇、人間性をベースに練り上げた魔術や呪術は、やはり闇の属性を有するというシンプルな帰結。ちなみに「咆哮」は炎属性 + 闇属性だったはず。闇から炎を生んでいるというよりは、通常のソウルと人間性(闇)を混在させて運用した実例とするべきでしょう。

前述しましたが人間性とは「欲」です。そして最も根源的な欲求はソウルへの渇望となって現れます。亡者がソウルを求めるのは人の本能であり、そして全てのソウルは「はじまりの火」へと帰結する。デュナシャンドラをはじめとする「深淵の落とし子たち」が最初の火を求めたのも、火の無き灰が残り火を求めたのも、「火への欲求」こそが、人(闇)が持つ真に根源的な欲求だからです。

裏を返せば闇は火になれないんです。なれるはずがなく、だからこそ求めて止まない。しかし罪の火は闇でありながら炎属性を実現し、あまつさえ消えぬという。闇は欲しかったものを遂に手に入れたというのでしょうか。

もしも罪の火が黒く、そして闇属性であったなら話はとても簡単に済みました。それは闇であって炎ではないと言ってしまえた。しかし共に闇であり、深淵を発祥としながら、黒炎と罪の火はその属性を別ちます。この事について仮説の一つでも立てなければ考察とは言えないでしょう。

という訳でこの記事は前編。(たぶん)次回の後編で、闇を元手に、いかにして火を熾したのか、その辺を明らかにしていきたいと思います。まあ、明らかにはならないんですが。

補足 : 欲の都

ちょっとした補足。罪の都には金銀財宝の類が散らばっています。

金銀財宝

金銀財宝とギリガン

常識無く大の字で果てるギリガン。罪の都の財宝を求めて訪れたものの、力尽きたのでしょうか。

また罪の都では「貪欲な金の蛇の指輪」が拾え、更に貪欲者(ミミック)が近く二体も存在します。そして特筆すべきは多く配置された「錆びついた金貨(銅貨)」。中でもそれら貨幣アイテムが取得できる遺体、その手前の床が崩れている辺りが面白い。要するに欲に駆られる者は痛い目をみるというギミックであり、とどのつまりこの「罪の都」全体がそういった場所である訳です。

人の内にある最も重いもの。人の澱み

それはどんな深みにも沈み 故にいつか、世界の枷になるという

人の澱み - 『DARK SOULS 3』

人の澱みとは人間性と呼ばれるソウルの、一つの末路を指すもの。よって物質的な富や財を示すものではないのでしょうが、しかし人間性の闇が、人の持つ「求める意志」、「欲」の根源であるのなら、罪の都とは、まさしく人の欲が集う場所。この場所もある種の人の澱みであると揶揄する描写なんじゃないでしょうか。

エレオノーラ含む「彼女たち」の呪いとは何なのか。色々考えてはみました。かつてウーラシール民はカアスに唆されて「墓」を掘り起こした事を切欠に深淵に飲まれたようですが、時を経て同じ「罪」を繰り返してしまったのではないかとか、シンプルに「彼女たち」はウーラシール民の末裔であり「罪」を受け継いでしまったんじゃないかとか、あれやこれやと考えました。突っ込んだ仮説は次回に回すのですが、案外くだらない事だったのかもしれません。富や財を巡る、即物的で取るに足らない、どこにでもあるような「罪」。しかしそれが「かつて深淵の穴だった」場所と結びついた事で「彼女たち」は呪いを呼び込んでしまった。「彼女たち」が「腕」を顕在化した異形となったのは、他ならぬその欲が誰よりも深かった証明なのだと、そんな解釈もアリだと思います。

ちなみに腕の怪物、罪の異形らが眠る場所の最奥には「解呪石」があり、その近くには「呪い咬みの指輪」が落ちています。罪の火の切欠になったという「呪い」に関連付けたアイテムだとは思いますが、或いはそれらは、尋常の呪いともまた異なる、人の欲に根差した「解けぬ呪い」であったのだと、そういった顛末を語るアイテムだったのかもしれません。げに恐ろしきは人の業。